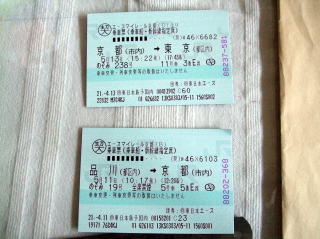

のぞみ 19号 品川駅 10:17分発

京都駅 12:28着

uchiyasutabi10

長兵衛ラスク

品川エキュート

東京駅 グランスタ

串揚げ 門左衛門

旬彩BOX

門を入ってすぐ見える 北池

天皇陛下がお乗りになるとか

荷物をホテルにおいて

いつものように自転車で廻ります

----- 参観場所・参観日時 -----

【参観場所】 :仙洞御所

【参観日時】 :2009(平成21)年05月11日 13:30

【許可番号】 :95320022

【参観人数】 :2人

-----<< ご案内 >>-----

(当日について)

1 参観許可通知をご持参の上、定刻10分前までにお越し下さい。受付は20分前から始めます。

なお、印刷できない方は受付の際に許可番号を係員にお知らせください。

2 代表者は参観許可通知と身分証明書等を持参し、必ず参観してください。

3 許可書の内容についてのお問い合わせは参観係までお願いします。

4 代表者の変更、代人の参観はできません。

※記載された参観場所・日時が間違いないか、ご確認ください。

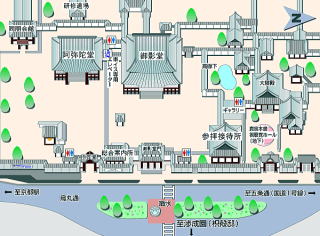

参観受付場所:大宮御所 正門

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車 徒歩15分

バス停 府立医大病院前下車 徒歩10分

京都御苑の仙洞御所

現在、京都市にある京都御苑内には京都御所の南東に仙洞御所が位置している。

これは1627年(寛永4)に後水尾上皇のために造営されたもので、正式名称は桜町殿という

小堀遠州によって作事された庭園が広がっている。

仙洞御所の建築群は1854年(安政1)の火災後再建されず、

現在では庭園のみが残っている。

なお、仙洞御所東北に隣接する大宮御所は後水尾天皇の中宮であった

東福門院の女院御所として造営されたものが元となっている。

また仙洞御所および大宮御所の地は、かつて摂政関白豊臣家の京屋敷の

あった場所であり、当時は京都新城(旧聚楽第に対して)と呼ばれていた。

豊臣秀頼は大坂城に常時居住していたが、京都新城には

豊臣秀吉の正室である北政所が入り、居住していた。

案内より

途中の中島への土橋

| H21.5.11 |

京都JTB |

35000 |

|

鳩居堂 |

2940 |

|

せんべい |

1848 |

|

よーじや |

1160 |

|

紙 |

3902 |

|

麩屋三条 |

5200 |

|

茶 2本 |

300 |

|

お札 白峯神社 |

1500 |

| H21.5.12 |

八百屋 |

950 |

|

バンテリン |

1029 |

|

昼 清水で |

1200 |

|

飴 干菓子 |

2100 |

|

漬物 |

3000 |

|

千枚漬け |

1500 |

|

ないさんしょ |

420 |

|

コンビニ |

700 |

|

花 札 |

4500 |

|

イエモン |

1200 |

|

入館 |

1500 |

| H21.5.13 |

伊勢丹 |

|

|

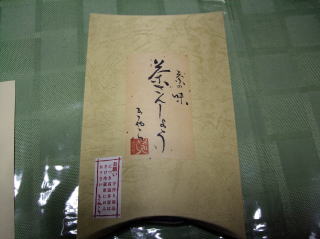

茶山椒 麩 |

3182 |

|

ねりもの |

662 |

|

土産 |

1431 |

|

土産 |

5760 |

|

トマト |

1071 |

|

かざり |

2730 |

|

餅 |

525 |

|

昼 |

1491 |

|

肉ほか |

1750 |

|

宅配 |

1520 |

|

|

|

|

|

90071 |

|

|

|

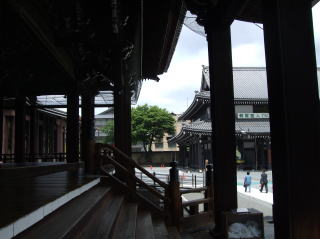

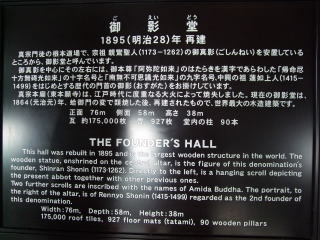

縁起

親鸞の末娘の覚信尼が文永9年(1272年)に京都大谷に造った「大谷廟堂」が本願寺の起

源であるとされている。大谷廟堂が「本願寺」と称するようになったのは覚信尼の孫覚如の

時代であるといわれている。

その後、比叡山と対立し、寛正6年(1465年)に本願寺は破壊されたため、文明10年

(1478年)に京都山科に本願寺が再建されたようであるが、これも天文元年(1532年)に焼き

払われたため、現在の大阪城付近の大坂石山に移り、石山本願寺が創られようである。

11代顕如は石山本願寺を本拠として元亀元年(1570年)に織田信長と11年に及んだ合戦を

開始したが敗れ、和歌山の鷺森、和泉貝塚、大坂天満と転々としたといわれている。その後

、天正19年(1591年)に豊臣秀吉から現在の地を与えられ、翌年に御影堂が完成したとされ

ている。

応仁の乱で戦火を免れた唯一の寺です。

宝物の寺とも言われ宝物が多数あり歴史書を見た観に浸ります

- 料金(拝観料・観覧料) /

- 境内は一般開放、宝物館は有料(500円)

※情報は取材時のものですので、

- 事前にお問い合せ下さい。

- 交通 /

- 阪急「河原町駅」から徒歩15分

京阪「五条駅」から徒歩7分

- <モーニング> 8:00~11:00

- 焦がし醤油の焼きおにぎり/薩摩赤玉の玉子サンドウィッチ 他 400円~

- <ランチ> 11:00~15:00

- IYEMON御膳/パスタ/サンドウィッチ/丼/カレー 各種 850円~

- <ディナー> 17:00~

- <デザート> 11:00~

- <徳岡さんのおすすめ>

- 季節に合わせたおすすめメニューを3~4種ご用意しております。

建仁寺 けんにんじ

-重森三玲の庭とモダンデザイン、抽象絵画、石組

もとは画家を志していたので、抽象絵画のような作品も残している。

「アヴァンギャルド=前衛」という言葉は、彼の著作でよく目にする。

画家ではカンディンスキーが好きで、三玲の残している絵画作品や

彼が設計した庭を見ると州浜や砂紋のデザインにはその影響が見て取れる。

イサム・ノグチは東福寺の市松の庭を見て「モンドリアン風の新しい角度の庭」

と評した。ただ、西洋美術やモダンデザインに傾倒した作家ではなく、

どちらかといえば和風好みの人物だったので、日本の諸芸術を幅広く学び、

そのデザイン的要素から創作の着想を得たようだ。

古いものにも時代を超えたモダン(新しさ)が存在することを見抜いていた。

重森三玲はこの美意識を「永遠のモダン」と称し、自らの創作の基本にしていた。

重森三玲(しげもり・みれい)は、昭和を代表する庭園家(作庭家、庭園史研究家)。

日本美術学校で日本画を学び、いけばな、茶道を研究し、その後庭園を独学で学ぶ。

庭園家としてしられる以前に、昭和8年に勅使河原蒼風らと生け花界の革新を唱え、

「新興いけばな宣言」を発表(起草)した人物としても知られる。

昭和24年前衛いけばなの創作研究グループ「白東社」を主宰し、

その後、前衛いけばな誌「いけばな藝術」を創刊。

重森邸を会場とした毎月1回の白東社の集まりには、中川幸夫などが参加していた。

他にも1950年代から重森邸を度々おとづれた彫刻家のイサム・ノグチとの交友など、

庭園をとおしての交流は多岐にわたる。三玲作庭の庭は、

力強い石組みとモダンな苔の地割りで構成される枯山水庭園。

代表作は、京都の東福寺方丈庭園、光明院庭園、大徳寺山内瑞峯院庭園、松尾大社庭園など。

また、日本庭園、茶道、いけばなの研究者として重要な業績を残しており、

主な著作は、日本茶道史、日本庭園史図鑑、枯山水、日本庭園史大系、実測図・日本の名園

などが知られる。

京都・祇をん 八咫(やた)とのコラボレーションによる

“麩屋町三条”。

店名のとおり、麩屋町筋の三条を少し上がったところ。

百年近い京町屋の母屋を生かしながら

茶室あり、漆の間、

天明元年二百三十年の時空を越えた蔵には、黒谷の和紙をほどこしたバーあり。

ゆるやかで落ちつきの佇まいの中、京料理を御賞味ください。

案内より

仙洞御所

菅原道真ゆかりの学問の社

中 門

JTB のるぞう君適用

京都発15:22 のぞみ238号

品川着17時30分

工事中です

創建当時の平安神宮は、東西約119メートル、南北約155メートルの内郭を土塁が囲み、その南正面に朱丹(しゅぬり)の応天門、郭内後半の龍尾壇上に蒼龍・白虎の両楼を従えた大極殿だけでした。その後、大極殿の後方に本殿が置かれ、東西に神饌所、南北には校倉造りの神庫が配置。柱は朱で塗られ、屋根は碧瓦(へきがわら)で葺かれているという平安京当時の華麗な姿を今に伝えています。京都には平安時代の建造物が残っていなかったため、その当時の建築様式を踏襲・再現した平安神宮は貴重な存在となりました

伊右衛門サロン

拝観:境内自由(神苑見学は8:30~17:30(但し11/1~2/末は8:30~17:00)・大人600円)

交通:①JR京都駅または阪急「河原町」駅から市バス5番で「京都会館」、「美術館前」下車 徒歩5分、

②地下鉄東西線「東山」駅から徒歩約10分

吉永小百合さんがコマーシャルで

水をまいたところ

京町家の幻想的な空間

築100年は経ているであろう京町家を利用した母屋は、

一歩足を踏み入れると外観からは想像がつかないような

幻想的な空間に仕上がっている。

当時の造り手の美意識を活かして

修復された建物でいただく

厳選された素材の京料理はまさに絶品。 |

御常御殿の南庭を東へ行くと白壁にある

小さな出入口

これが御庭口門、これをくぐると仙洞御所です

球技・芸能上達守護

(せいだいみょうじん)

精大明神

平安朝の昔から鞠の守護神「精大明神」を、その道の第一人者である公家の飛鳥井家が、邸内に祀って代々尊崇されていました。

近年はマリを扱うスポーツ全般の守護神として広く知られ、全国で唯一の「闘魂守」を求めて各地から参詣する人が多く、4月14日(春期大祭)・と7月7日(精大明神祭)には

<蹴鞠>が伝統を受けつぐ京都蹴鞠保存会によって、古式ゆかしく奉納されます。

また、精大明神は「七夕の神」とも説かれて、芸能・学問の向上を祈って7月7日の七夕には<小町踊>が、あでやかに奉納されています。

|

拝殿

「三光門」の奥に中庭があり、

その奥に「拝殿」が建てられている

北野天満宮

南池の南側部分に丸い石を敷き詰めた州浜

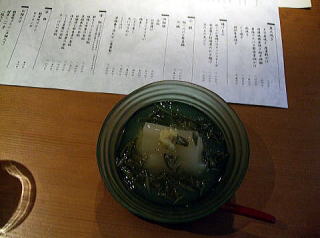

おまかせは多いので

単品で選んでみました

割高ですが・・・・

先付

新牛蒡 こんにゃく 胡麻和え

松の実

700円

お茶とともに、生活を彩る。

「IYEMON SALON

KYOTO」では、店内で使用している茶葉をはじめ、オリジナル茶器などを販売しております。

くらしの中で普段使いできるお気に入りを見つけてください。

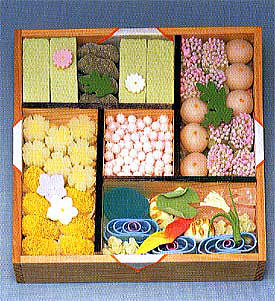

亀末廣を代表する商品として知られる「京のよすが」は、四畳半に区切った秋田杉の箱に、季節感あふれる干菓子や有平糖、半生菓子などが彩り良く詰め合わされたもの。季節に応じて内容が変るため、常連客は心をときめかせながら店を訪れるという。

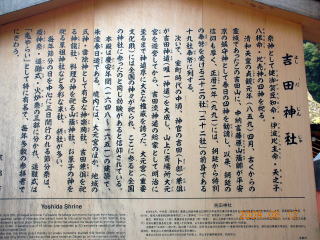

京都の重森三玲旧宅(旧鈴鹿家)は、吉田神社(※)の社家として名高い鈴鹿家の

所有であったものを、昭和18年(1943)に東福寺方丈庭園などの作庭で知られる、

庭園家の重森三玲が譲り受けた。本宅が享保期頃(1716-35)、

書院が寛政元年(1789)と伝えらる江戸期の建物で、これは近衛家の援助によって建立され

たものである。

現在の重森三玲旧宅は、これら江戸期の建造物のほか、三玲が新たに自ら設計して建てさせ

た、二つの茶席(無字庵 昭和28年、好刻庵 昭和44年)と、

自作の書院前庭や茶庭、坪庭がつくられている新旧融合の特殊な場所である。

重森三玲旧宅は現在、吉田神社界隈で、格式ある社家建築の趣きをつたえる、

ほぼ唯一の遺構であり、その文化財的価値は貴重なものである

(書院、茶室は国の登録文化財)。

書院前の庭は、中央に蓬莱島、東西に方丈、瀛州、壷梁の三島を配した枯山水庭園で、

部屋の内部や縁側から鑑賞することができる。三玲が作庭した数々の寺社庭園や個人宅の

庭などに比べた場合、この書院前の庭の特徴は、住まいとしての江戸期の建築と調和しながら

、茶を中心にした日々の暮らしに則している点にある。

※吉田神社:藤原氏の氏神でる奈良の春日大社の四神を平安京に勧請したのがはじまり。

カウンター:11席、座席:4~8名、

テーブル:18席(5卓)、個室:4席(1卓)

BAR:15席

おかきはおかわりできませんが、ドリンクは何杯でも無料で飲むことができます。

これぞ本当のフリーカフェですね。

このFREECAFEは京都御所(京都御苑)のすぐ西側です。烏丸丸太町のすぐ北側にあります。

御所見学のあとにフリーカフェでゆっくりくつろぐのも良いですね。

氷室

冬に洛北から切り出した氷を貯蔵した冷凍庫である。

地上の上屋は既になくなっているが、二段に掘り下げた深い貯蔵庫に

急な階段が降りている。仙洞御所だけに残っている

宗派:真言宗智山派

本尊:十一面観世音菩薩 開基:空也上人

本堂(重文)

茶そばのおいしかったこと

今日は真夏日か?

1000円?

重森三玲庭園美術館(重森三玲邸書院・庭園)

一般公開のご案内(予約観覧制)

重森三玲旧宅の書院・庭園部は「重森三玲庭園美術館」として活動してまいります。

現在は、通常の一般公開中(常設展示)です。

5月1日(金)の見学受付は午後のみ可能です。

5月4日(月、休日)は開館(午後は2時の見学のみ)、

5月7日(木)が代休になります。

昭和を代表する作庭家・庭園史研究家の重森三玲の旧宅の書院・庭園部を一般公開して

おります。

重森三玲が設計した庭はその斬新なデザイン感覚により、

昨今、テレビCFやポスター広告でも取り上げられるなど、

頻繁にメディアに紹介されており、彼の業績の再評価が進んでいます。

見学希望の方は、見学希望日時、人数をお知らせの上、原則、

前日の午後5時までにお申込みください。

(都合によりご指定の見学日時の御希望にそえない場合がありますので、ご了承ください。

第一希望、第二希望などお知らせくださると幸いです)

南池の中島の西側にかかる

「八ッ橋」

北野天満宮は947年、鎮護国家のため、雷神を祀って創建された。

境内には神の使いとして沢山の牛が鎮座している。

南池は八ッ橋から南にかけて州浜が続いている。楕円形に丸く平たい粒の揃った石(一升石という)を11万1千個ほど、岸辺から池水の中まで敷き詰めた浜で、面積約1千平方メートル。光格上皇のとき小田原城主大久保忠真の献上献上と伝える。

このとき、石1個を米1升と取り替えに集めたので、一升石の名があるといわれている。

仙洞御所(せんとうごしょ)とは、

退位した天皇(上皇・法皇)の御所。

仙洞とは本来仙人の住み処をいい「せんどう」とも読まれる。

そこから転じて退位した天皇(上皇・法皇)の御所をいい、

さらに転じて上皇・法皇の異称としても使われた

播磨屋ステーション京都』は日本一のおかき処『播磨屋本店』がプロデュースする

カフェで『現在と将来のすべてのお客様専用のフリーカフェ』です

播磨屋ステーション京都

マリを扱うスポーツ全般の守護神

「精大明神」を地主社とする

白峯神社

859年(貞観元)藤原山蔭卿が春日の神を勧請し、平安京の鎮守神にしたのが起こり。

室町期吉田兼倶卿が吉田神道を唱え権威を高めた。

本殿は慶安年間(1648-52)再建の春日造。境内に重文の「斎場所大元宮」ほか

摂社、末社が多数。

節分の当日を中心に前後三日間にわたり執行される節分祭には

全国より数十万人の参拝者でにぎわう。主な祭儀は疫神祭、追儺式、火炉祭がある。

建立:859(貞観元)年4月

重森三玲美術館

しげもりみれい

|

|

|

|

緑起

浄土宗の総本山。華頂山知恩教院大谷寺(かちょうざんちおんきょういんおおたにでら)というのが正式呼称。法然上人(ほうねんしょうにん)が浄土宗を開創し、また、建暦二年(1212)入寂した地でもある。現在高台に法然上人の御廟(ごびょう)があり、本殿は御影堂(みえいどう)と称して法然上人像をお祀りしてある。境内は七万三千坪を誇り、近世初期の建物である三門(さんもん)・経蔵(きょうぞう)・大方丈(おおほうじょう)・小方丈など重要文化財も多い。信徒の宿泊・修練道場として和順会館など付帯施設も充実している。

|

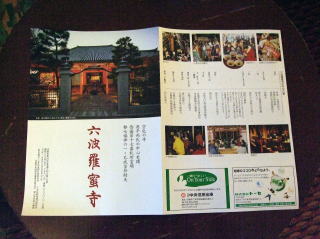

六波羅蜜寺 ろくはらみつじ

平清盛が見守る六波羅

六波羅蜜寺は、951年に開創された西国第17番の札所。当時京都に流行した

悪疫退散の目的で空也上人が造ったお寺。

境内には平清盛公之塚があり、空也上人像や平清盛像、運慶像や湛慶像など、

美術史に貴重な存在である仏像をたくさん拝観することが出来ます。

平家一門の館が、ここ六波羅周辺にあり、平家が都落ちし自らの手で焼き払うまで

六波羅周辺には5,000を超える邸があったとされています。

亀末廣

創 業◇文化元年(1804年)

商 号◇亀末廣

所 在 地◇京都市中京区姉小路通烏丸東入ル

電 話◇075-221-5110

ファ ク ス◇075-221-5110

営業時間◇午前8時半~午後6時

定 休 日◇日祝日、正月

大本山百萬遍知恩寺は長徳山功徳院と号します。

承安五年春3月、法然上人43才にして、浄土の宗門を開き給い、叡山を折下り、西山の広谷を経て、東山吉水の邊りに移られました。次いで加茂宮司の懇請により、加茂の河原屋に移住し、専徳念佛の法を広め給いました。依って当山の創設期は加茂河原屋、加茂禪房、加茂の釈迦堂などと称しました。現在の相国寺の邊です。

知恩寺